摘要:一男子工作时突发不适送医抢救无效死亡,引发社会关注。事件引发思考,关于抢救超过48小时无法认定为工伤的规定是否合理。本文呼吁重新审视工伤认定标准,考虑实际情况,保障劳动者权益。也强调劳动者自身应注意健康,预防意外发生。

本文目录导读:

一起悲剧事件引起了广泛关注,一名男子在工作时突发不适,被紧急送往医院抢救,经过长达59小时的全力救治,仍不幸离世,在事件处理过程中,关于工伤认定的争议引发了人们的热议,特别是抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定备受质疑。

事件概述

据报道,这名男子在工作过程中突然感到身体不适,随即被同事送往医院,经过初步诊断,患者被确诊为突发疾病,在接下来的59小时内,医院进行了全力抢救,但遗憾的是,患者最终因病情恶化不幸离世。

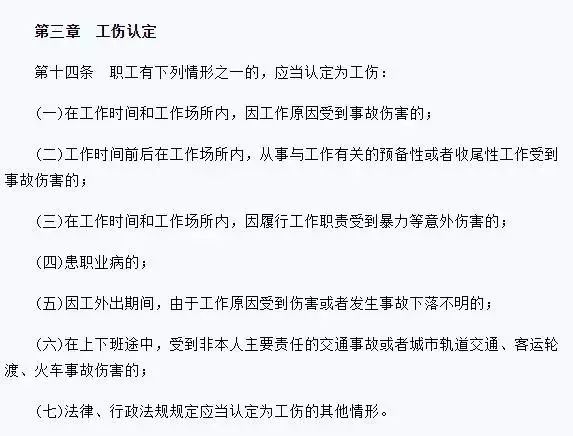

关于工伤认定的问题

在这起事件中,一个备受争议的问题便是工伤认定,根据现行法律法规,劳动者在工作过程中因突发疾病死亡,且从发病到死亡的时间不超过48小时的,可以被认定为工伤,在这起事件中,患者抢救时间超过了48小时,因此无法直接认定为工伤。

三、关于抢救超48小时无法认定为工伤的合理性探讨

对于抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定,人们普遍表示质疑,从人性的角度来看,我们更希望看到的是对生命的尊重和对劳动者的保护,无论抢救时间长短,只要是在工作过程中发生的突发疾病导致的死亡,都应被视为工伤,因为对于劳动者而言,他们在工作期间的生命安全和健康权益应得到充分保障。

从医学角度来看,疾病的严重程度和抢救效果往往与抢救时间密切相关,在某些情况下,即使病情严重,通过及时的抢救和治疗,患者仍有可能康复,仅仅以48小时为界限来判定工伤似乎过于简单和片面。

我们还应该考虑到社会公平和正义,如果因为抢救时间超过48小时而无法认定为工伤,那么劳动者的权益将无法得到充分保障,这不仅会导致劳动者及其家庭面临巨大的经济压力,还会引发社会不公和矛盾。

解决方案探讨

针对上述问题,我们应该重新审视和改进现有的工伤认定标准,应该充分考虑劳动者的实际情况,包括工作性质、疾病类型、抢救时间等因素,进行综合评估,应该建立更加科学和人性化的工伤认定机制,以确保劳动者的权益得到充分保障,可以根据疾病的严重程度和抢救效果来灵活判定工伤,而不是仅仅以抢救时间为标准。

政府和社会各界也应该加大对劳动者的保护力度,通过完善相关法律法规、提高劳动者权益保护意识、加强安全生产监管等措施,确保劳动者在工作过程中的生命安全和健康权益。

这起男子工作时突发不适送医抢救死亡事件引发了我们对现有工伤认定标准的反思,抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定备受质疑,我们需要重新审视和改进现有的工伤认定标准,建立更加科学和人性化的工伤认定机制,以确保劳动者的权益得到充分保障,政府和社会各界也应该加大对劳动者的保护力度,共同营造一个安全、公平、正义的工作环境。

京ICP备2020037689号

京ICP备2020037689号